「私は75歳を過ぎてもまだ現役で仕事をしている。なぜ自分の口座からの振り込みに制限をかけられるのか」

「うちの母は88歳だけれど、頭の回転は若い人より速いくらいだ。なぜ年齢だけで一括りにされるのか」

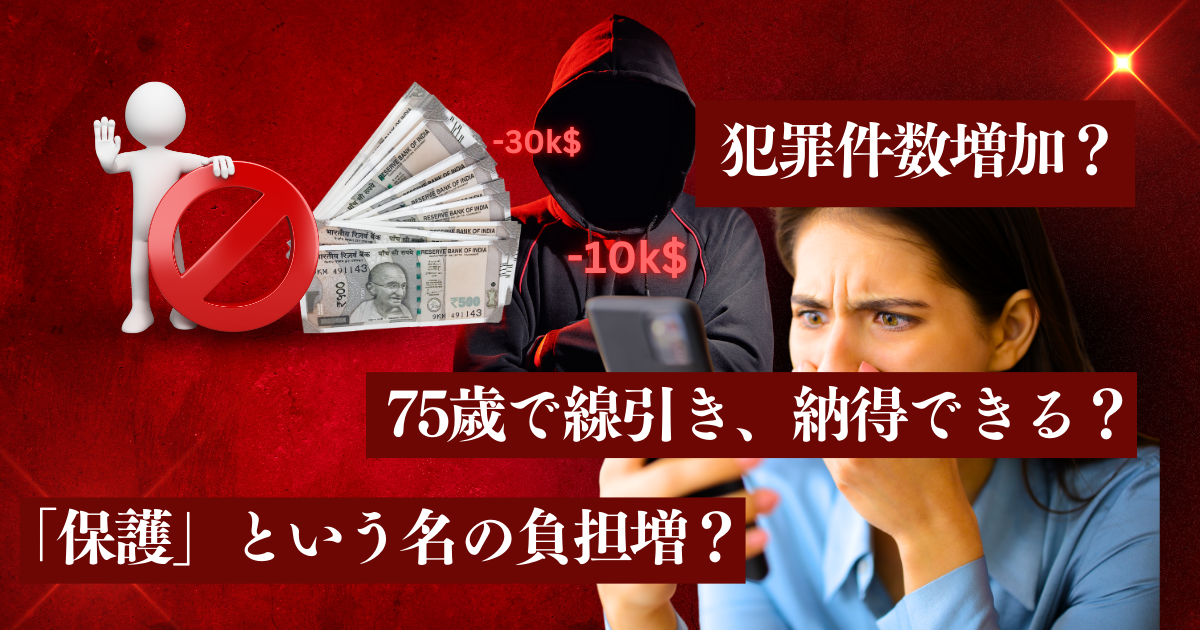

警察庁が検討している75歳以上の高齢者に対するATM利用制限。

1日あたりの利用限度額について、引き出し、振り込みとも30万円に制限する方向で検討していることがわかった。

特殊詐欺から高齢者を守るという名目で検討されているこの制度案は、今、さまざまな波紋を広げている。

確かに、特殊詐欺の被害者の45%が75歳以上という現実がある一方で、「年寄りを一括りにするな」という高齢者からの怒りの声も無視できない。

この制度は本当に正しいのか?

高齢者を守ることと、個人の自由を制限することの境界線はどこにあるべきなのか?

様々な角度から検証していく。

なぜ『75歳以上』に限定?特殊詐欺対策のATM利用制限について解説

特殊詐欺対策として警察庁が検討している75歳以上の高齢者へのATM利用制限。

1日あたりの利用限度額について、引き出し、振り込みとも30万円に制限する方向で検討されている

この年齢設定に多くの高齢者から「一括りにするな」との声が上がっている。

2024年のデータによれば、特殊詐欺被害者の45%が75歳以上で、警察庁は「高齢化率の上昇と、被害集中」を理由にこの年齢を選択した。

米国では65歳以上に類似制限を導入していたが、日本では高齢者の身体能力・判断力低下を考慮して75歳に調整したとされる。

「頭の回転も速く、詐欺の電話も論破している」

「現役で仕事している高齢者と、寝たきりや認知症の人とはADLやQOLがだいぶ違う」

- ADL:日常生活動作

- QOL:生活の質

(Yahoo!コメント欄から引用)

といった声からも明らかなように、同じ高齢者でも個人差は大きい。

一部専門家からも「年齢だけで一律制限するのは適切でない」との指摘が出ているのが現状だ。

振り込め詐欺の犯人はなぜ捕まらない?振込先が判明しても逮捕できない理由

「犯人の口座がわかっているのになぜ捕まえられないのか」という疑問は多くの人が持つところだ。

実態は、犯罪組織が口座を買収し、他人名義の口座を使用しているケースが大半で、名義人と実行者が異なるため追跡が困難になっている。

さらに厄介なのは、振込先口座から数時間で海外に送金されるケースが80%以上に上ることだ。

長崎県警察によれば、これらの口座はマネーロンダリング(資金洗浄)専用で、犯罪収益を架空名義や他人名義の口座を利用して転々と送金し、捜査機関による追跡を困難にしている。

(振り込まれた資金は以下の理由で追跡が難しい)

- 国際的な資金移動の匿名性:複数の中間口座経由や暗号資産への変換で追跡を妨害

- 迅速な資金移動:数時間以内に海外口座へ移動し、凍結が間に合わない

- 銀行間の情報共有不足:国際送金では情報共有の遅れが発生

銀行の協力要請から口座凍結まで平均3日かかる現状では、その時点で資金移動が完了していることも多い。

『私は大丈夫』と主張する高齢者への対応 ~一律制限の課題と例外規定の実態~

「めんどう」「大丈夫」と主張する元気な高齢者への対応は課題となっている。

現行の検討案では、全ての75歳以上の高齢者に一律に制限がかかる仕組みとなっており、個人差を考慮する仕組みが不十分だという指摘がある。

例外規定については、警察庁が現在検討中とされるが、具体的な基準はまだ明確になっていない。

特に個人事業主や、高額取引が必要な高齢者への対応について、統一された基準が示されていない状況だ。

また、制限解除を希望する場合には窓口での手続きが必要となる可能性が高く、高齢者にとって物理的な移動自体が大きな負担となりうる。

特に地方在住の高齢者や身体的制約のある高齢者にとっては、銀行窓口へのアクセス自体が難しいケースも考えられる。

ATM制限で窓口へ ~高齢者を待ち受ける新たな負担と手数料問題~

ATM利用制限が実施されると、30万円以上の送金が必要な場合、窓口での手続きが必須となる。

孫の学費支払いや高額商品の購入など、人によっては日常生活でも30万円を超える送金が必要になる場面がある。

こうした場合に窓口利用を強いられることで、手数料負担の増加も懸念される。

振込手数料は窓口とATMで金額が大きく異なる。

一般的に、窓口での振込手数料の方がATMよりも高くなる傾向がある。

例えばみずほ銀行の場合、窓口では880円、ATM(キャッシュカード)では220円と、同じ取引でも窓口利用だと約4倍の手数料がかかる。

三菱UFJ銀行でも窓口は880円、ATM(カード)は110円と、大きな差がある。

また、ATM利用制限で30万円という上限が設けられた場合、それ以上の金額をATMで送金するには複数回に分ける必要が生じるが、それによって手数料が何倍にもなってしまう問題もある。

「守るはずの高齢者の負担が増える」という皮肉な結果を招きかねない。

金融機関によって対応は様々だが、制限が実施された場合、特に遠方に住む高齢者や身体的制約のある人にとって、窓口に出向く必要があること自体が大きな負担となる。

手数料の問題とともに、アクセシビリティの課題も浮き彫りになっている。

【特殊詐欺の手法は進化する】海外事例から見る犯罪件数増加のリスク

振込制限によって1回あたりの被害額は減るかもしれないが、犯罪件数が増える可能性も指摘されている。

英国での事例がその懸念を裏付ける。

英国で同様の制限を導入した結果、1件あたりの被害額は30%減少したものの、件数は15%増加したという報告がある。

ミャンマーでも類似の状況が見られた。

2023年に65歳以上の高齢者に対してオンライン送金の上限を設定したところ、詐欺グループは戦術を変更。

少額の振込を複数回行わせる「分散振込」手法に切り替え、結果的に被害者数が約20%増加したとの報告がある。

制限を設けると、犯罪者は「小口多頻度」戦術に移行する傾向があり、この点は日本でも懸念されている。

警察庁は「被害総額の抑制を優先」という見解を示しているが、犯罪件数増加による高齢者への精神的負担の増大も無視できない問題だ。

高齢者を振り込め詐欺から本当に守るには ? 対応策をご紹介

こうした課題に対して、技術的な対策も進んでいる。

全銀協技術レポートによれば、「小口多頻度」などの戦術変化にも監視システムで対応可能とされる。

長崎県警の「詐欺シミュレーター」導入では被害率が32%減少、みなと銀行の「AI通話分析サービス」は詐欺電話を85%検知するなど、技術面での成果も出ている。

専門家からは「振込制限だけでなく、多層的な防御策が必要」との指摘も。

振込制限を基本としつつも、AI技術による異常検知、高齢者向け金融教育の強化、そして何より個人の状況に応じた柔軟な例外規定の整備が求められている。

まとめ

高齢者を詐欺から守るための制度が、逆に高齢者に新たな負担を強いるという皮肉な状況が生まれている。

「めんどくさい」「私は大丈夫」という声が多数あがるなか、一律の年齢制限による保護策は本当に効果的なのだろうか。

今後は年齢による一律区分ではなく、認知機能や取引履歴を考慮した柔軟な制度設計、手続きの簡素化、技術を活用した詐欺検知システムの普及などが求められる。

高齢者の多様性を尊重しつつ、特殊詐欺から守る。

その両立こそが、真に求められる解決策だろう。

コメント